さわやかな春が過ぎ、6月頃から気になってくる湿気。なんとなく部屋がジメジメしていませんか?

実は、一人暮らしこそ湿気対策をしっかり行う必要があります。

一人暮らしの物件はワンルームや1Kが多く、窓が少なく小さな空間では、風通しが悪く湿気がこもりやすいからです。

私は過去に、引き出しの中の新品のズボンをカビさせてしまったことがあり、現在は除湿機や除湿剤を惜しみなく活用しています。

この記事では、部屋別の湿気ポイント、おすすめの除湿アイテムをご紹介!

結論、除湿対策は「早めの一手」と「適材適所なアイテム選び」が重要です。目安として、部屋の湿度が60%を超えたら除湿機の活用をおすすめします!

この記事はこんな人におすすめ!

- 春に一人暮らしを始めたばかりで、除湿対策をしていない方

- 梅雨の時期、部屋のジメジメに毎年悩まされている方

- コンプレッサー式の除湿機のリアルな使用感を知りたい方

除湿は湿度60%を目安に本格スタート!

湿気対策の目安となるのが、部屋の「湿度が60%を超えたとき」です。

文部科学省の「カビ対策マニュアル 基礎編」によると、カビが育たない環境を維持するには、相対湿度を温度変化にかかわらず常に60パーセント以下に保つことが必要とあります。1

梅雨の間だけ湿気対策をすればよい、というわけではありません。冬の間も注意が必要です。外気が冷たく部屋が暖かいと窓に結露ができ、放置すると、いつの間にかカーテンにカビが生えていることも!真っ白なカーテンに黒いカビが生えてしまうと、かなり目立ちます…。

特に、雨の日や室内干しをしているときは、あっという間に部屋の湿度が上がります。

一人暮らしの方の多くは、外干しできる物件ではなかったり、防犯面を考えたりして室内干しされていると思います。

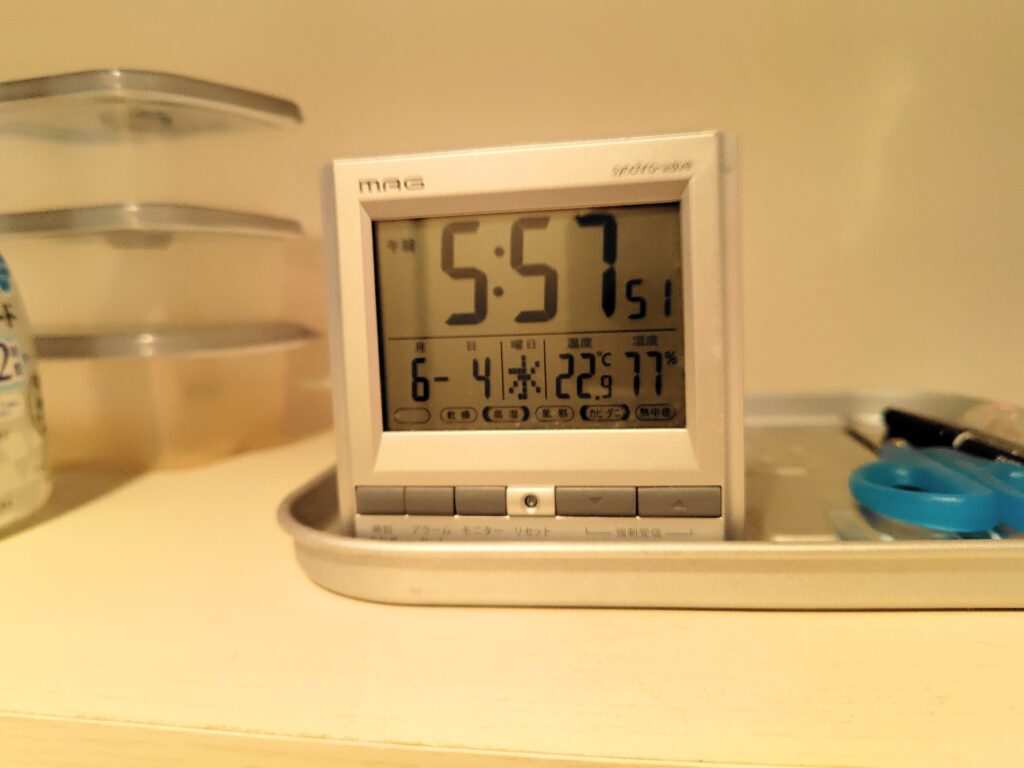

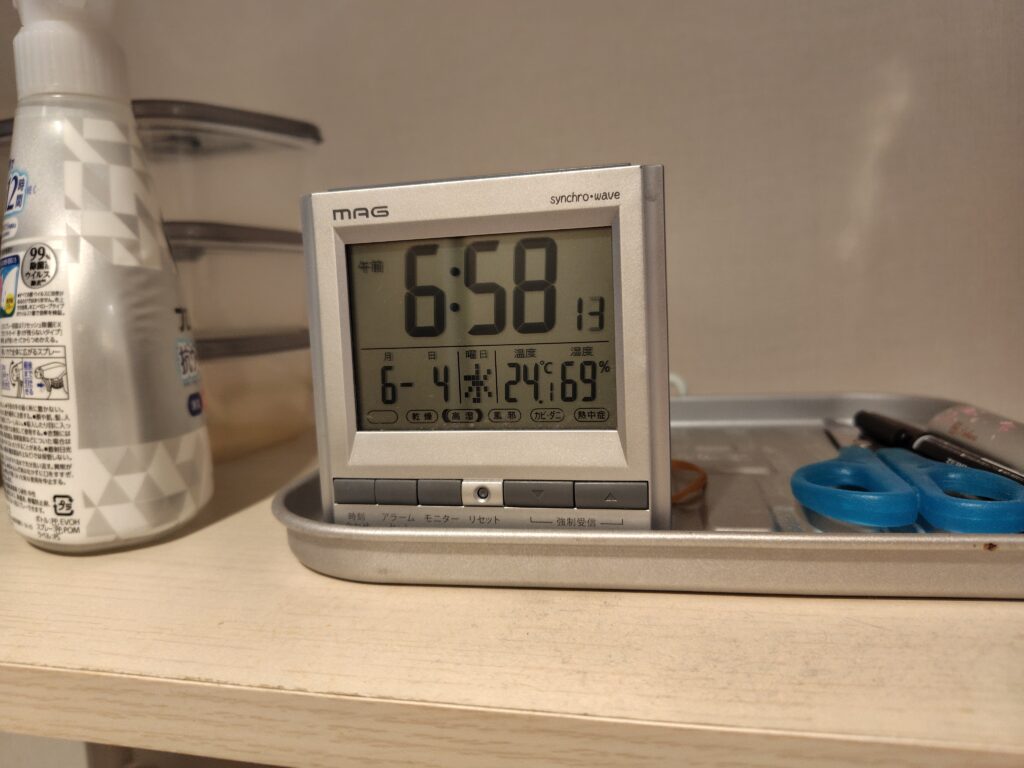

私も例に漏れず室内干し派です。洗濯物は仕事が終わってから回すことが多く、寝る前に6畳間の部屋に洗濯物を干して一晩明けると、寝る前は湿度60%未満だった部屋が、朝は70%近くになっていることは珍しくありません。

湿度は温湿度計で簡単に測れるから、部屋に一つ置いておこう!

除湿失敗談:新品のズボンをカビさせてしまった話

一人暮らし1年目の夏の終わり頃、私は引き出しの一番下にしまっていた新品の真っ黒なズボンを白くカビさせてしまいました。一度もはいていないズボンだったため、大ショックでした…。

原因は、ベッド下の湿気を甘く見ていてピンポイントでの対策をしていなかったためです。

ベッドの下の引き出しにしまっていたのですが、その引き出しの中には除湿剤も新聞紙も何も入れていませんでした。

実は1年目の6月頃には除湿機を買っていて、既にその頃から除湿機での湿気対策は始めていたのですが、「部屋の湿度計が70%に近くなったら数時間つける」くらいの対策しかしていませんでした。

特に梅雨時は昼夜問わず意識して除湿機をつけたほうがよいことと、たとえ除湿機を持っていても、除湿剤などの消耗品も惜しみなく活用してピンポイントの除湿対策もすべきであると痛感しました。

この失敗をきっかけに、私は除湿機の利用頻度を増やし、引き出しや衣類コンテナの底に新聞紙を敷いてドライペット(引き出し用)を設置して月に1回くらいの頻度でマメに取り替えるようになりました。

対策が効いたのか、以来、服がカビたことはありません。

部屋別|一人暮らしで湿気がこもりやすい場所と対策

一人暮らしの部屋で特に湿気がこもりやすい場所を知り、効果的な対策をすることで、梅雨の時期も快適に過ごせます。

カビやダニの発生を防ぎ、大切な持ち物を守るためにも、それぞれの場所の特性に合わせた対策を徹底しましょう!

クローゼット・引き出し・収納ケース

衣類が詰まったクローゼットや引き出し、収納ケースは、空気が滞留しやすく、湿気がこもりやすい場所の代表格です。

特に奥の方や下段は風が通りにくく、カビが発生しやすいので要注意!

対策のポイント

詰め込みすぎない収納: 衣類をぎゅうぎゅうに詰め込むと、空気の通り道がなくなり、湿気がこもりやすくなります。

衣類の間隔を少し空けて収納するだけでも、通気性が良くなり湿気対策になります。不要な服は思い切って処分してしまうのも一つの手!

定期的な換気: 湿気の多い時期は、週に1回程度はクローゼットの扉や引き出しを開け放し、中に風を送って空気の入れ替えをしましょう。晴れた日に窓を開けて換気する際に行うのが効果的です。めんどうくさがりな私の場合、クローゼットは片側を常に開きっぱなしにしています。

除湿剤の活用:私が愛用するドライペットのようなシートタイプの除湿剤は、衣類の下に敷くことで湿気を効率よく吸い取ってくれます。湿度の多い時期はすぐに交換しなければならず、ケチりたくなる気持ちもありますが、新品のズボンをカビさせてしまった苦い経験から惜しみなく交換するようにしています。

クローゼットのパイプに吊り下げるタイプや、棚に置くタンクタイプも効果的です。水が溜まるのが目に見えるので、交換時期が分かりやすいメリットも。

私の場合は、タンクタイプの水とりぞうさんを置いています。水捨てがラクで、大容量なのがありがたい!まとめて買うと重くてかさばるため、いつもネットで購入しています。

さらに、私は靴箱やベッド下の引き出しなどに炭八を入れています。豊富なサイズから選べるため、クローゼットの隙間や引き出しの奥などさまざまな場所に設置可能!

ただし、炭八は広範囲の除湿はできないため、ピンポイントの除湿対策として、補助的な役割で使うのがおすすめです。

新聞紙が手に入る場合は、引き出しや収納ケースの底に新聞紙を敷くのも効果的です。新聞紙は吸湿性が高く、湿気を吸い取ってくれます。

なかなか一人暮らしで新聞紙を購読している方は少ないと思いますが、実家から譲っていただけるなどの機会があれば、経済的な湿気対策です!

キッチン周り

火や水を使うキッチンは、意外と湿気がこもりやすい場所です。特にシンク下やコンロ周り、食品庫などは要注意です。

対策のポイント

除湿剤の設置: シンク下や食品庫など、密閉されやすい場所には、置き型の除湿剤を置くのがおすすめです。

換気を徹底: 調理中は必ず換気扇を回しましょう。窓を開けられる場合は、対角の窓も開けて空気の通り道を作り、効率的に湿気を排出することが重要です。

水滴の拭き取り: 調理後や洗い物後、シンク周りやコンロ、壁に残った水滴はこまめに拭き取り、濡れた布巾・スポンジは、使用後にしっかり絞りましょう。水滴を放置すると、カビやぬめりの原因になります。

生ゴミの処理: 少し脱線しますが、三角コーナーや排水溝に水気のある生ゴミを放置すると、雑菌が繁殖して悪臭だけでなくカビの原因にもなります。梅雨から夏にかけては特に要注意!めんどうでもこまめにゴミを捨て、清潔に保つことが何よりも重要です。

生ゴミの扱い方については、こちらの記事にまとめています。

洗面所、脱衣所、洗濯機周り

洗濯機のある洗面所や脱衣所は、お風呂の湿気も相まって、一年を通して湿度が高い傾向にあります。特に洗濯槽の裏側や、洗剤などが置かれているラックの裏などはカビの温床になりやすい場所です。

対策のポイント

水気を拭き取る: お風呂上がりなどで壁に水が飛び散った場合、出る前にサッと水気をタオルで拭き取るようにしましょう。

お風呂掃除については、こちらの記事にまとめています。

洗濯槽の乾燥: 洗濯が終わったら、洗濯機の蓋を開けっぱなしにして、洗濯槽内を乾燥させましょう。洗剤や柔軟剤置き場に除湿剤を入れるのもおすすめ。もしカビ対策を徹底するなら、洗濯槽クリーナーの出番です。

換気を徹底: お風呂は必ず、換気扇を回して入るようにしましょう(シャワーだけで済ませる場合も!)。窓がある場合は、風呂上がりに窓を開けて空気の入れ替えを行うとより効果的。ですが、一人暮らしだと窓がないことが多く、防犯面の心配もあるので、換気扇の活用をおすすめします。

部屋全体(1R・1K)

一人暮らしの1Rや1Kは、ワンフロアに生活空間が集中しているため、一部の湿気が部屋全体に広がりやすい特徴があります。

対策のポイント

- 除湿機の活用: 部屋全体の湿気対策には、やはり除湿機が最も効果的です。

- 梅雨の時期は、夜間も湿度が高くなりがち。さらに、寝ている間に人間がかく汗によっても湿度が上がるため、特に湿気が多い日は夜通し除湿機を回して、快適な睡眠環境を保ちたいところ。

- 社会人の一人暮らしだと、洗濯物を部屋干しする方も多いと思います。除湿機には風を送って洗濯物の乾燥を早めてくれる機能がついている場合もあり、1年中活躍します。

夜通し除湿機を回したら、朝ものすごく乾燥しない?

除湿機の中には湿度が下がりすぎないよう自動で調節してくれるものもあるから、購入前に仕様をしっかり確認しよう!

タイマー機能もついていると便利だよ。

- 定期的な換気: 晴れた日や湿度が低い日は、積極的に窓を開けて換気を行いましょう。難しい場合は、換気扇を回したり、サーキュレーターや扇風機を使って部屋の空気を循環させましょう。

- 湿度計で管理: 部屋に湿度計を置いて、常に湿度を把握することをおすすめします。湿度が60%を超えたら、除湿機をつけたり換気をしたりと、早めに対策を講じることができるように!

- 家具の配置に注意: 壁にぴったりと家具をつけすぎると、空気の通り道がなくなり、結露やカビの原因に。壁から数センチ離して配置するだけでも、通気性が改善されます。

以上を、表にまとめてみました。

| 場所 | 主な対策(具体的な行動) | おすすめの対策グッズ |

|---|---|---|

| クローゼット・引き出し・収納ケース | ・除湿剤を設置する ・新聞紙を敷いて湿気を吸収 ・引き出し・扉を定期的に開けて換気 ・衣類は詰め込みすぎない | ・オカモト 水とりぞうさん タンクタイプ ・エステー ドライペット ・出雲カーボン 炭八 ・新聞紙 |

| キッチン周り | ・調理中は必ず換気扇を回す ・シンク下に除湿剤を置く ・濡れた布巾・スポンジは使用後しっかり絞る ・除湿機で全体を除湿 | ・オカモト 水とりぞうさん タンクタイプ ・出雲カーボン 炭八 ・除湿機 |

| 洗面所、脱衣所、洗濯機周り | ・洗濯後はフタを開けて乾かす ・洗剤や柔軟剤置き場に除湿剤を入れる ・洗濯槽クリーナーを使う | ・アリエール 洗濯槽クリーナー ・エステー ドライペット ・出雲カーボン 炭八 |

| 部屋全体(1R・1K) | ・晴れた日は窓を開けて換気 ・除湿機で全体を除湿 ・ベッド下や壁際に除湿剤を置く | ・除湿機 ・エステー ドライペット ・出雲カーボン 炭八 |

シャープの除湿機CV-N71の使用レビュー

私が実際に使っている除湿機が、シャープのCV-N71(2021年モデル)です。

2025年6月時点ではCV-T71が最新ですが、Amazonでは2024年3月発売に発売された型落ちモデルのCV-S71が購入できます(2025年6月時点)。

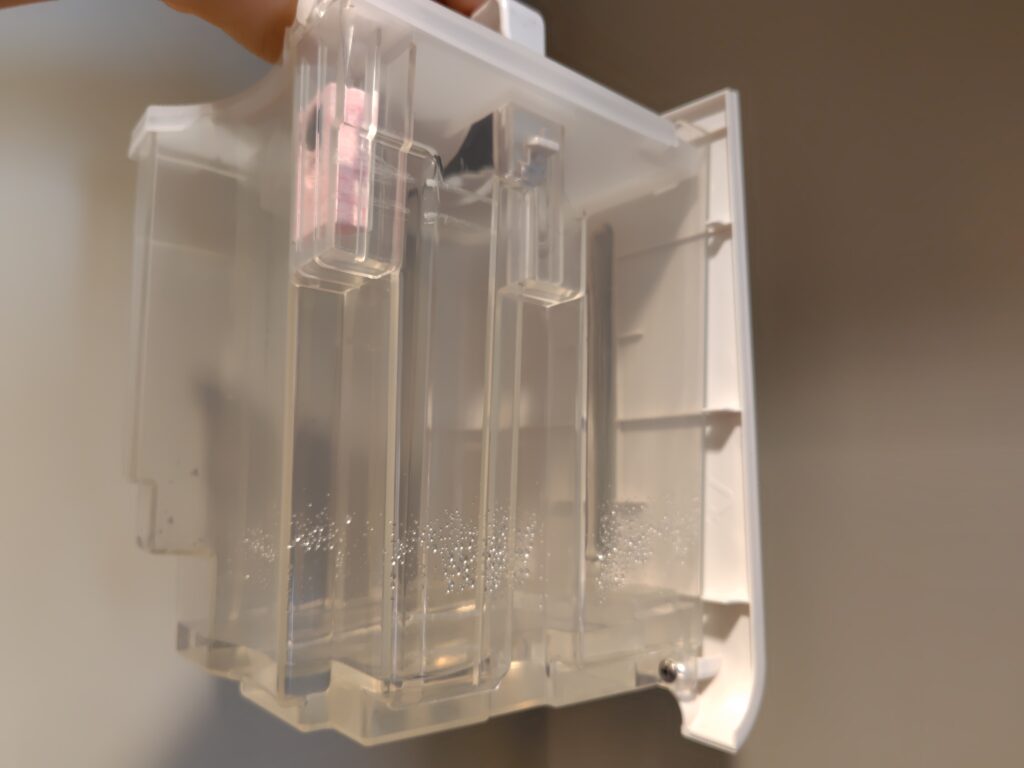

コンプレッサー式は、室内の湿った空気を冷却器で冷やし、結露させることで除湿します。コンプレッサー式ならヒーターを使用しないので温度が上がりにくく、暑い季節にはありがたいです。設置面積はA4サイズくらいで、類似の除湿機に比べてもコンパクト。衣類の乾燥もおまかせ!

コンプレッサー式除湿機CV-N71の実力!

梅雨や夏の湿気対策には、除湿機はこれ以上ないくらい頼りになります!

「自動」モードで1時間、除湿機CV-N71を使った結果をご紹介します。1時間除湿機を運転させただけで、10%前後湿度を下げることができました。

運転音についてですが、私はうるさいと思ったことがなく、夜に除湿機をつけてベッドに横になっても、音のせいで眠れないということはありません。私は線路沿いの物件に住んでいるため、音の感じ方がズレているのかもしれませんが…。

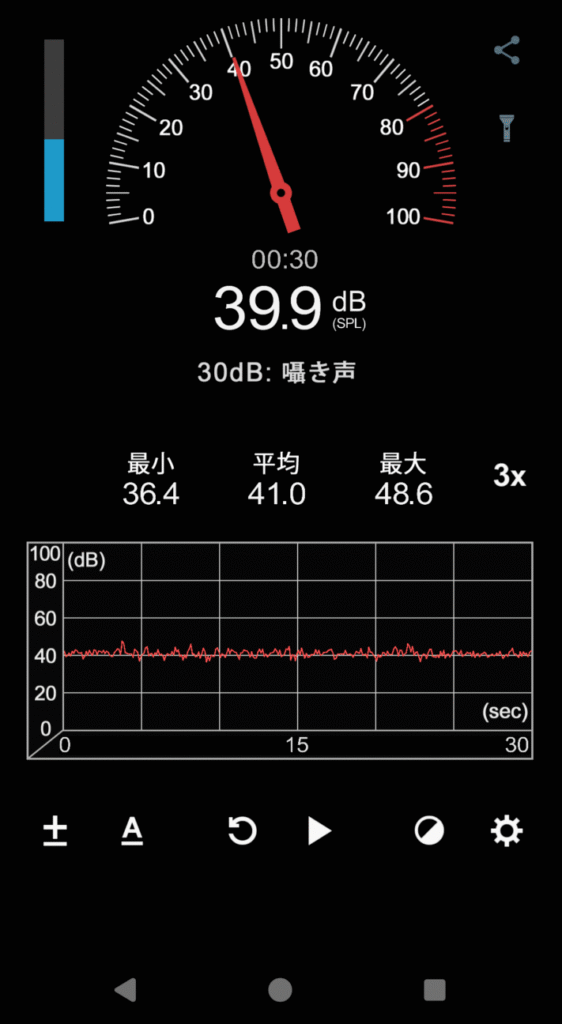

参考までに、スマホのアプリで運転音を計測しました。

除湿機のすぐそばは50dB近くの音を出していますが、枕元に除湿機を設置しない限りは、気になって眠れないということはあまり起こらないかと思います。

ただし、タイマーを設定して就寝中に切れた場合、終了時の「ピィーッ!!」という音でハッと目が覚めることも!

コンパクトとはいえ「場所を取る」ことがデメリット

私が唯一感じているデメリットは、本体サイズが大きいこと。

コンパクトとはいえ、一人暮らしの部屋では「ちょっと大きいな」と感じます。私は1Kの賃貸なので、キッチンとの境目に除湿機を設置することが多いのですが、設置すると通り抜けにくくなり少し不便です。

「そこまでパワフルじゃなくていい」「収納が気になる」という方は、もっとコンパクトな除湿機でもいいかも…と思います

場所を取るという面では少し後悔もありますが、除湿効果はてきめんなので、総じて買ってよかったです。

まとめ:除湿は「湿度60%」が分岐点!部屋ごとに対策をしよう

この記事では、特に一人暮らしの方に向けて、湿気対策で悩まないよう、具体的な除湿対策とおすすめアイテムをご紹介しました。

要点をまとめると…

- 「継続」すること: (梅雨の時期は特に!)一度対策をしたら終わりではなく、除湿や換気を習慣にしたり、除湿剤を定期的に交換したりと、日々の継続が何よりも大切!

- 「早めの一手」で対策を始める: 梅雨かどうかにかかわらず、「部屋の湿度が60%を超えたら」を目安に除湿を始めましょう。

- 「適材適所」なアイテム選び: 除湿機で部屋全体を除湿することはできますが、ピンポイントの除湿も大事です。炭八やドライペットなどをクローゼットや引き出しに、新聞紙を衣装ケースに、というように、除湿アイテムも活用しましょう。

湿気対策は、快適な一人暮らしを送る上で欠かせない要素です。少しの手間と工夫で、ジメジメとした不快感からスッキリ解放され、カビの心配も減らせます。

この記事が、ジメジメで悩まない、快適な一人暮らしの一助となれば幸いです!

- (参照日時:2025/6/4 07:00)https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/sonota/003/houkoku/08111918/002.htm ↩︎