一人暮らしを始めたばかりの皆さん、

「地震対策が必要なのはわかってるけど、何から始めれば…。」

と悩んでいませんか? 地震のニュースを見るたびに、不安になりますよね。

自分の身を守れるのは自分自身。特に、一人暮らしだと災害時に頼れる人が近くにいない可能性が高いです。

この記事では、一人暮らし向けに実践できる地震対策をご紹介します。

この記事が、具体的な地震対策を始めるきっかけになれば嬉しいです!

結論、一人暮らしの地震対策で重要なのは、「もしもを想定した身の回りのモノや環境のチェック」と「備えない防災」です。

この記事は、こんな人におすすめ!

- 一人暮らしを始めたばかりで、地震対策が気になる方

- いざという時のために、最低限の備えはしておきたい方

- 地震への漠然とした不安を解消したい方

一人暮らしこそ、地震対策が大事な理由

地震対策が必要な理由

日本は、言わずと知れた世界有数の地震多発国。

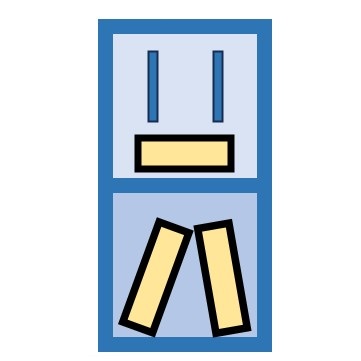

気象庁の「地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表1」によると、2018年~2022年の5年間でみると年間140回から160回程度、多い年には200回近くのM5以上の地震が発生しているといえます。

上のグラフは、日本周辺(サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾)を含めた統計情報です。地震発生回数も年によって変動するため、あくまでこの5年間のデータに基づいた傾向ではありますが、それでも毎年全国でこれだけ頻繁に地震が発生しています。

こうした背景から、地震はいつ来てもおかしくないものとして、日頃から備えておく必要があります。

マグニチュード(M)と震度の違いってなんだっけ?

マグニチュード(M)は「地震のエネルギーの大きさ」、

震度は「ある場所での揺れの大きさ」を表すから、全く別物だよ。

最大震度7を観測した2011年の東日本大震災では、M9.0だったよ。

一人暮らしだからこそ、日常生活でできる備えを!

地震が発生したとき、家族や同居人がいればすぐ助け合えますが、一人暮らしではそうはいきません。

たとえ地震発生時に親族に連絡ができたとしても、離れて暮らしている以上、合流するのに時間がかかるはず。単身世帯はご近所付き合いが薄いため、もしものときに周りに助けを求めにくいという点も挙げられます。

このように、一人暮らしの場合は特に、日常生活の中で備えておく姿勢が欠かせません。

一人暮らしでもできる!簡単な地震対策5選

- 家具やモノの配置を見直す

- 避難経路を確認する

- 備蓄リストを確認して揃える

- 緊急連絡先を紙でも管理する

- 地震発生時の行動をシミュレーションしておく

家具やモノの配置を見直す

一人暮らしは部屋がコンパクトなため、実家暮らしのときよりも、家具の配置に一層気をつける必要があります。

部屋を見渡して、今の家具の配置だと、地震のときにどんな危険があるかを考えてみましょう。

具体的には:

- 枕元に本棚や鏡を置かない

- 落下物の少ない壁側にベッドを設置する

- 扉を塞ぐ原因になりそうな物を扉近くに置かない

- 背の高い家具はなるべく置かない

- 非常持ち出し袋をすぐ取れる場所に保管しておく

暗いときのために、小型の懐中電灯も玄関近くに置いておくと安心です!

避難経路を確認する

自分が住んでいる建物から外に出るまでの経路と、建物に出てからどこに避難すれば良いのかを事前に調べておきましょう。

やっておくべき対策:

- マンションやアパートであれば、建物から出るまでの避難経路を契約時の資料や大家さん・管理会社に確認しておく。

- 自分が住んでいる地域の避難場所(防災拠点)をインターネットで調べる。自分が住んでいる場所からの徒歩経路も地図でチェック!

インターネットで調べるといっても、具体的にどこで避難場所を確認すればいいの?

まずは自治体のホームページを見に行って、そこから防災情報のページを探してみよう!

多くの自治体では、ウェブサイトで防災マップやハザードマップを公開していて、避難場所や避難経路、避難に関する情報などが掲載されているよ。

備蓄リストを確認して揃える

大地震では水・電気・ガスが数日止まることがあります。最低3日分、可能なら7日分の備蓄があると理想的。

おすすめの備蓄品:

- レトルト食品・缶詰・カップ麺・栄養補助食品

- 飲料水(1人1日3Lが目安)×3日分=9L

- トイレットペーパー、ウェットティッシュ

- 簡易トイレ(断水対策)

- ランタン、懐中電灯

- モバイルバッテリー

- 手回し式のラジオ

災害時の食品の備蓄リストと量の目安は、こちらの記事も参考になれば幸いです。

緊急連絡先を紙でも管理する

スマホが使えなくなると、連絡先がわからなくなることも。家族や職場の連絡先、避難所の情報は紙に書いて財布などに入れておくと安心です。

また、「災害用伝言ダイヤル(171)2」や「災害用伝言板(web171)3」の使い方も、事前に確認しておきましょう。

それぞれの具体的な使い方については、NTT東日本YouTube公式チャンネルでも動画として公開されているため、1度は視聴することをオススメします!

地震発生時の行動をシミュレーションしておく

避難訓練とまではいかなくても、頭の中で「もし今、大きい地震がきたらどうする?」をイメージしておくだけでも違います。

- 机の下にすぐ入れるか

- 玄関までのルートは確保されているか

- 非常持ち出し袋はすぐ取り出せるか

当の私自身は、一人暮らしを始めてから大きな地震を経験したことはありません。

しかし、頭の中でイメージしておけば、もしものときにパニックを防げると考えています。イメージする上で参考になったのが、消防庁の地震防災マニュアル4です

地震防災マニュアルに目を通したおかげで、地震発生時にどんな行動をとれば良いか、具体的にイメージできました。

とはいえ、もしものときはきっと頭が空っぽになってしまうと思うので、スマホのメモ帳に災害時のやることリストを保存しています。

「備えない防災」という考え方

防災グッズを“しまいこまない”という選択

非常食を買ったまま棚の奥にしまいこみ、そのまま使わずに賞味期限切れ…懐中電灯をいざ使おうとスイッチを入れたら電池切れ…そんな経験はありませんか?

そこでおすすめしたいのが、「備えない防災」!

これは、防災グッズを「特別なもの」として準備するのではなく、普段から使っているものを、非常時にも使えるようにしておくという考え方です。

実践例:LEDランタンを普段使い

私は、充電式のLEDランタンを間接照明として普段から使用していました。

LEDランタンは、就寝前に部屋をやわらかい光で照らしてくれる、おすすめのインテリアの1つ!

普段使いすることで充電状態が常に保たれるため、災害時もそのまま持ち出して使えるのがメリットです。

使い慣れているからこそ、非常時に慌てず使えるというのも大きな安心材料です。

室内用の間接照明として使えるLEDランタンについては、こちらの記事にまとめています。

他にもある!普段使いできる防災アイテム

- モバイルバッテリー: 普段のスマホ充電用に持ち歩いていると便利。定期的に充電することを忘れずに!

- レトルト食品、缶詰: 普段の食事にも取り入れて、食べながら補充する「ローリングストック」で管理。

防災グッズを買うとそれだけでなんだか安心してしまいますが、毎日の暮らしの中に防災グッズを取り込むことこそが大事だと思います。

まとめ|できる備えから始める!そして“備えない防災”を

一人暮らしの地震対策、まずは家具の配置換えや備蓄など、できそうなことからスタートしましょう。

しかし、防災意識が高すぎると、不安に駆られて一人暮らしを満喫する心の余裕がなくなってしまいます。

「備えない防災」の発想を取り入れて、無理せず、自然と地震に備えた暮らしを実現して、一人暮らしを謳歌しましょう!

- (参照日:2025/11/09) https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/bulletin/eqdoc.html ↩︎

- (参照日:2025/11/09) https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171/ ↩︎

- (参照日:2025/11/09) https://www.ntt-east.co.jp/saigai/web171/ ↩︎

- (参照日:2025/11/09) https://www.fdma.go.jp/relocation/bousai_manual/index.html ↩︎